Amanda Gormans Gedicht „The Hill We Climb“, von ihr selbst bei der Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen, ist sehr amerikanisch, vor allem in seinem kräftigen Pathos. Ich habe es mir inzwischen mehrmals im amerikanischen Original durchgelesen und kann, ehrlich gesagt, die Lobeshymnen in aller Welt nur schwer nachvollziehen.

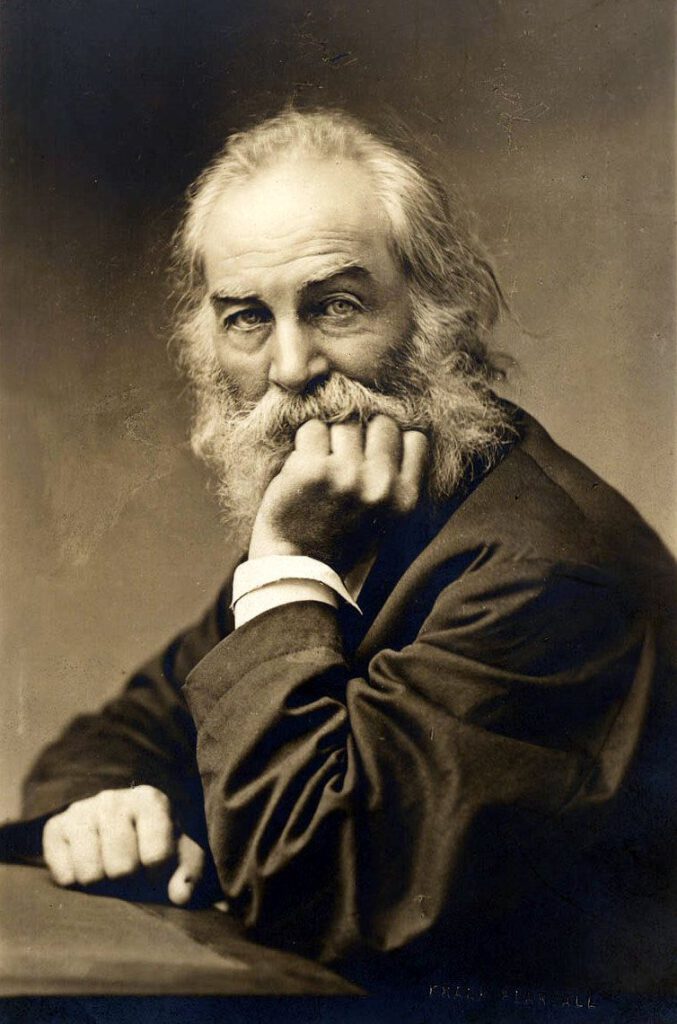

Man hat Gormans Gedicht allen Ernstes mit den Leaves of Grass von Walt Whitman, dem großen amerikanischen Lyriker des 19. Jahrhunderts, verglichen. Das ist absurd. Beide schreiben in freien Rhythmen, ja – aber das war es auch schon. Wie könnte man auch, um Himmels willen, im Alter von 22 Jahren Gedichte schreiben, die sich in ihrer Tiefe und im Erfahrungsgehalt mit denen eines Dichters vergleichen lassen, der sein lyrisches Werk über Jahrzehnte immer wieder korrigiert, verbessert und bis zu seinem Tode daran gearbeitet hat! Da war Walt Whitman freilich, wie auf dem Bild aus der Wikipedia zu sehen ist, schon ein sehr alter und sehr weißer Mann. Seine Kleidung stammt sichtlich nicht von Prada, er hatte zeitlebens keinen Modelvertrag, und keine Oprah Winfrey hat ihre schützende Hand über ihn gehalten.

Lyrik mit ihren ewigen Themen – Liebe, Schönheit, Leid und Tod – setzt eigentlich ein ganzes gelebtes Leben voraus. Junge Menschen können Gedichte schreiben, aber Lyrik braucht mehr: alle menschlichen Höhen und Tiefen muß ein Dichter am eigenen Leib erfahren haben, ehe er sie in seinen Gedichten verarbeiten kann. Deshalb ist „The Hill We Climb“ ein durchaus respektables Gedicht, sobald man es aber mit wahrer, mit großer Lyrik vergleicht, wirkt es wie künstlich zusammengesetzt oder, wie es Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung ausgedrückt hat: „auf einen Augenblick hin komponiert, aber literarisch eher unerheblich“.

Wie kommt es dann, daß es vom deutschen Feuilleton fast unisono so gelobt wird? Es mag auch daran liegen, daß unsere Literaturkritiker, was die britische und amerikanische Lyrik der Gegenwart betrifft, kaum Kenntnis aus erster Hand haben. Die armselige Kritik der taz an der frischgekürten amerikanischen Nobelpreisträgerin Louise Glück ist dafür ein besonders drastisches Beispiel. Der eigentliche Grund für die oft seltsamen Elogen liegt aber eher am politischen Hintergrund von Amanda Gorman: eine Aktivistin, die

jung, weiblich, schwarz

ist und sich „mit Themen wie Unterdrückung, Feminismus und Rassismus auseinandersetzt“ (Wikipedia über Gorman), der hätte man auch schlechtere Verse durchgehen lassen. Bei dem Zeitgeist, der heute weht, ist die Gesinnung wichtiger als die Qualität.

Eine besondere Volte schlägt dabei Andrian Kreye in der Süddeutschen Zeitung. Erst einmal schreibt er über Gorman:

Sie stellte sich schon früh und bewusst in eine afroamerikanische Tradition.

Da sie jetzt gerade erst 22 ist, muß sie sich wohl schon als dichtendes Kind „bewusst in eine afroamerikanische Tradition“ gestellt haben. Und wie sieht diese Tradition aus?

Die Historie der „oral poetry“ umspannt einen ähnlich großen Bogen wie die europäische Dichtung, sie reicht von den Griots der westafrikanischen Königreiche bis zum Hip-Hop der Gegenwart.

Eine kühne Behauptung! Was es mit diesem „großen Bogen“ auf sich hat, wüßte man nur zu gerne. Daß es in vielen alten Kulturen Sänger gegeben hat, die ihre Stoffe mündlich von Generation zu Generation weitergegeben haben, weiß man. Aber daraus eine (ununterbrochene?) Tradition bis in die Gegenwart zu konstruieren, das ist mehr als gewagt. Aus der mündlichen Überlieferung, in die er Gorman eingebettet sieht, folgert Kreye ebenso kühn, daß es

nicht besonders sinnvoll ist, ihr Gedicht oder gar die deutsche Übersetzung dem literaturkritischen Brennglas auszusetzen.

Hier muß man nun wirklich schärfsten Einspruch erheben, denn wer ein Gedicht verfaßt und öffentlich vorträgt, hat sich selbstverständlich der Literaturkritik zu stellen. Im übrigen gilt, was der (schmerzhaft vermißte!) Marcel Reich-Ranicki dazu mit energischer Stimme gesagt hätte: „Es gibt nur gute und schlechte Gedichte!“